1. 法定養育費の背景と目的

|

「法定養育費」月2万円で検討 不払い対策、離婚で請求 養育費の不払い対策として新設され、離婚時の取り決めがなくても相手に請求できる「法定養育費」を、法務省が月2万円とする方向で検討していることが27日… (出典:共同通信) |

|

費、医療費などが該当する。典型的には、離婚によって一方の親のみが親権を行うことになった場合に、親権者でなくなった親が支払う義務を負った費用を養育費と呼ぶ。ただし、婚姻関係は養育費の要件ではなく、子供を養育している親は、何らかの事情で別居している他方の親から養育費を受け取ることができる。 養育費…

43キロバイト (6,753 語) - 2025年2月6日 (木) 16:08

|

法定養育費の改正案は、養育費の不払い対策として新たに導入される制度です。

この法案は、離婚時に養育費についての取り決めがなくても、相手に養育費を請求できるようにすることを目的としています。

この法案は、離婚時に養育費についての取り決めがなくても、相手に養育費を請求できるようにすることを目的としています。

従来、養育費の請求は離婚時の合意に基づくものでしたが、多くのケースで支払いが滞る問題が発生していました。それにより、ひとり親家庭の困窮につながる問題が課題となっていました。そのため、法務省が中心となり、この制度の導入を検討しています。

新たに創設される法定養育費によって、養育費の支払いがより確実になり、特に子供の健全な育成環境の維持に大きな影響を与えることが期待されています。

2. 法定養育費の概要

| 「法定養育費」月2万円で検討 不払い対策、離婚で請求 - 47news.jp 「法定養育費」月2万円で検討 不払い対策、離婚で請求 47news.jp (出典:47news.jp) |

法定養育費とは、離婚時の取り決めがなくても、相手に対して一定額を請求できる制度です。この制度は、養育費の不払い対策の一環として新設が検討されています。法務省は、月額2万円を妥当とし、この額を基に省令案をまとめています。法定養育費の制度が導入されることで、離婚後の子どもの暮らしにより安定をもたらすことが期待されます。しかし、月額2万円という金額が妥当なのか?度重なる物価の中、子育てにかかる金額を算出した場合、この金額が実情に合わないのではないか?との意見もあります。

しかし、ひとり親家庭で育つ子供たちの負担を考えると、一歩前進とも言えるでしょう。この制度は、与党の見解やパブリックコメントの結果を踏まえて最終化される予定です。

自民党法務部会ではこの省令案が示されており、与党の見解やパブリックコメントを踏まえつつ、2026年5月までに施行を予定しています。この制度新設により、養育費の不払い問題が改善されるだけでなく、離婚時の手続きが簡素化されることが期待されます。

法定養育費の設定は子どもの健全な成長をサポートすることを目的としており、これにより親の経済的な負担の格差を減らし、安定した子育て環境が提供されます。

3. 共同親権の導入と影響

|

親の離婚「どちらと住む?」「名字は?」子どもが希望伝えやすく…法務省が専門家による検討始める …子ども双方に知ってもらうため、広報活動の強化も議題となる見通しだ。 「共同親権」導入合わせ環境整備 同省が未成年期に親の離婚経験を持つ人に行った20… (出典:読売新聞オンライン) |

|

の防止。 第12条:児童の意見表明権。 児童は自らに影響を及ぼすすべての事項について、自由に自己の意見(原文:views、考察・考え)を表明する権利を有する。 自らに影響を及ぼす司法上・行政上の手続において、国内法の手続規則にのっとり聴取される機会を与えられる。 第13条:児童の表現の自由。…

28キロバイト (4,068 語) - 2025年7月13日 (日) 03:17

|

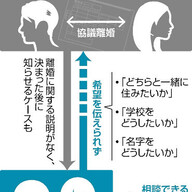

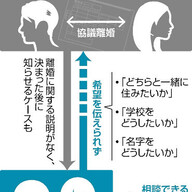

共同親権の導入は、法律の改正において特に注目されるポイントです。これは、親が離婚後も共同で親権を行使できるようにする制度で、子供の福祉を最優先に考慮したものです。従来の親権制度では、どちらか一方の親が親権を持つことが一般的でしたが、共同親権はこの考え方に変革をもたらします。

まず、共同親権の導入により、親権のあり方に大きな変化が見込まれます。これにより、離婚後も親が子供に対して共同で責任を持って関わることができるため、子供の安定した成長が期待できるとされています。また、両親の関与が続くことで、子供にとって心の支えとなることができるでしょう。

さらに、親子関係の新たな形が模索されています。親が互いに協力し、より親密な関係を築くことが求められるため、コミュニケーションが重要な要素となります。この制度は、親同士が協力することにより、子供が育つ環境をより良くすることを目的としています。

一方で、共同親権の導入に向けた課題も存在します。親がうまく協力できない場合、子供が不利益を被る可能性があります。そのため、親がどのように協力して親権を行使するかについての具体的なプロセスや、紛争解決の手段も同時に考慮される必要があります。法改正は、子供の最善の利益を守るための一歩であり、教育など多面的なサポートが求められるでしょう。

4. 制度改正がもたらす社会的影響

|

親の離婚「どちらと住む?」「名字は?」子どもが希望伝えやすく…法務省が専門家による検討始める …子ども双方に知ってもらうため、広報活動の強化も議題となる見通しだ。 「共同親権」導入合わせ環境整備 同省が未成年期に親の離婚経験を持つ人に行った20… (出典:読売新聞オンライン) |

|

共同親権(英:Joint custody)とは、両方の親に親権が与えられる親権形態である。共同親権は、共同身体的親権、共同法的親権、またはその両方を合わせたものを指す場合もある。 共同法的親権では、子どもの両親が、例えば教育、医療、宗教的な養育などに関する主要な意思決定を共有する。共同親権…

53キロバイト (7,834 語) - 2025年8月20日 (水) 03:02

|

法定養育費の改正案が国民の注目を集めています。

この改正案は主に、不払い対策として新たな制度「法定養育費」を月2万円で設定することを法務省が検討しています。

この施策を通じて、日本全体での養育費受け取りの改善が期待されています。

特に、離婚や別居の際に養育費の取り決めがなくても、相手に請求できることは、一人親家庭を経済的に支える大きな助けとなるでしょう。

この改正案は主に、不払い対策として新たな制度「法定養育費」を月2万円で設定することを法務省が検討しています。

この施策を通じて、日本全体での養育費受け取りの改善が期待されています。

特に、離婚や別居の際に養育費の取り決めがなくても、相手に請求できることは、一人親家庭を経済的に支える大きな助けとなるでしょう。

制度改正がもたらす社会的影響は多岐にわたります。

まず、養育費の受け取り率が上昇することで、一人親家庭の生活が安定することが考えられます。これにより、子どもたちがより良い生活環境で育つことができ、教育機会の拡大に寄与するでしょう。

まず、養育費の受け取り率が上昇することで、一人親家庭の生活が安定することが考えられます。これにより、子どもたちがより良い生活環境で育つことができ、教育機会の拡大に寄与するでしょう。

また、養育費の支払いが法的に義務付けられることで、離婚後の家族間の争いを減少させる可能性もあります。

さらに、国民の関心が高まることで、家庭内の経済力格差の是正や家庭内暴力の抑止に繋がるといった効果も期待されています。

政府の施策が家庭に与える影響は計り知れず、今後の動向が注目されます。

この改正案が実際に施行される2026年5月までに、さらに議論が進むことでしょう。

さらに、国民の関心が高まることで、家庭内の経済力格差の是正や家庭内暴力の抑止に繋がるといった効果も期待されています。

政府の施策が家庭に与える影響は計り知れず、今後の動向が注目されます。

この改正案が実際に施行される2026年5月までに、さらに議論が進むことでしょう。